來源/深圳羅湖區法院

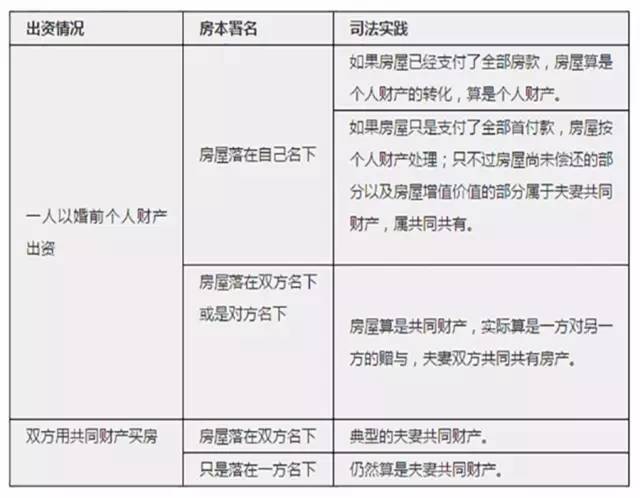

| 出資情況 | 房本署名 | 司法實踐處理 |

| 一人出資 | 結婚前取得房屋產權,房屋落在自己名下,并還清個人貸款或是全款買房的 | 房屋屬個人財產 |

| 結婚前已還清全部貸款,但婚后才取得房本的,房屋落在自己名下的 | 仍認定為夫妻一人財產,另一方無權要求分割 | |

| 結婚前已支付了房屋首付款,并向銀行貸款,房屋落在自己名下,婚后用夫妻共同財產還貸的 | 司法實踐中將該房屋認定為個人財產,而夫妻共同還貸支付的款項以及房屋相對應的財產增值部分由雙方平分;而尚未償還的貸款則為產權登記一方的個人債務。 | |

| 房屋落在對方名下 | 通常是出資方不具備購房條件的,才以對方名義購房,按共同共有處理。如果沒有特殊情形,多會視為以結婚為目的的贈與,按登記方個人財產處理。 | |

| 房屋落在雙方名下 | 房屋算夫妻共同財產;離婚時不考慮出資情況,一律平分。 | |

| 雙方出資 | 房屋落在夫妻二人名下 | 房屋屬于夫妻共同財產,離婚時不考慮出資狀況,一律平分。 |

| 房屋只是落在一人名下 | 如果在同居期間,那法院基本會按共同生活期間、??以結婚后共同使用為目的,作為共同共有處理,通常不作為按份共有處理。 | |

| 如果不是同居期間購房,按共同財產處理還是按借款或贈與處理,不確定,法官會綜合購房背景、出資數額,尤其是公平角度來判定,沒有統一定論。 |

| 時間 | 出資人 | 房屋登記 | 司法實踐 |

| 結

婚 前 |

一方父母(全額)出資 | 出資方子女名下 | 房屋屬于夫妻一方婚前個人財產 |

| 一方父母支付了房屋首付款

|

出資方子女名下 | 由夫妻二人共同還貸,則離婚時一般會將房子判歸登記方所有,由其繼續支付剩余貸款。對于婚內共同還貸部分(包括本金和利息)及其產生的增值,則由得房子的一方對另一方做出補償。 | |

| 另一方子女名下 | 一般情況下也認定為夫妻共同財產,而非登記方的個人財產,非登記方有權要求分割房屋。父母明確表示贈與登記方或者雙方之間有其他相反約定的除外。 | ||

| 雙方子女名下 | 應認定為雙方的共同財產。如果雙方約定了共有方式是共同共有或按份共有,并進一步約定了各自份額,則按約定享有產權。如果雙方對共有方式沒有進行約定,則視為等份共有。 | ||

| 雙方父母均出資 | 房子落在夫妻雙方名下 | 房子屬于夫妻共同財產;應當認定父母的出資為對各自子女的贈與,而不能因為產權登記在雙方名下就理解為對雙方的贈與。 | |

| 房子落在一方名下 | 房子屬于夫妻公共財產;應當認定為對各自子女的贈與,而不能簡單理解為雙方父母對一方的贈與。如無其他相反約定,應認定為雙方按份共有。 | ||

| 結

婚 后 |

一方父母全額出資 | 房子落在出資方兒女名下 | 房屋屬于個人財產;婚姻法司法解釋規定,“婚后由一方父母出資為子女購買的不動產,產權登記在出資人子女名下的,視為只對自己子女一方的贈與,該不動產應認定為夫妻一方的個人財產。 |

| 房子落在對方名下(或雙方) | 房屋仍屬于夫妻共同財產;除非有父母出資時的書面約定或聲明,證明此出資是贈與自己子女一方的,一般會認定為對雙方的贈與,離婚時按夫妻共同財產進行分割。 | ||

| 一方父母部分出資(或付首付款)婚后雙方共同還貸 | 房子落在出資方子女名下(或雙方子女名下) | 房屋應認定為夫妻共同財產,父母出資部分視為對雙方的贈與,但父母明確表示贈與一方的除外。離婚分割時可以出資父母的子女一方適當多分; | |

| 雙方父母出資 | 房子落在一人名下 | 這種情形較為常見,而且爭議頗多,司法實踐多按夫妻共同財產處理。根據《婚姻法司法解釋(三)》規定,該不動產可認定為雙方按照各自父母的出資份額按份共有,但當事人另有約定的除外。 | |

| 房子落在雙方名下 | 房屋屬于夫妻共同財產。 |

最高院民一庭:婚后一方父母部分出資給子女購房的認定問題

【問】

最高人民法院婚姻法司法解釋(三)第七條規定:“婚后由一方父母出資為子女購買的不動產,產權登記在出資人名下的,可按照婚姻法第十八條第(三)項的規定,視為只對自己子女一方的贈與,該不動產應認定為夫妻一方的個人財產。”審判實踐中對如何適用該條文存在較大分歧,這里的“一方父母出資”是指出全資買房還是部分出資?如果一方父母部分出資,夫妻共同還貸,離婚時應如何處理?

【答】

從婚姻法司法解釋(三)第七條規定的內容來看,我們僅從字面語法上簡單理解,“婚后由一方父母出資為子女購買”是對后面“不動產”的修飾,是一個定語,它所強調的是不動產,贈與標的物是不動產而非出資。

第七條并沒有“婚后用夫妻共同財產還貸”或“婚后用夫妻共同財產部分出資”的用語,適用第七條的前提條件是:其一,一方父母全額出資且產權登記在出資人子女名下的;其二,購買不動產的目的是“為子女”,而非為父母本身。現實生活中,有的父母可能出于子女單位能夠報銷相關物業費、暖氣費等原因,也有的考慮到將來可能發生的遺產稅等問題,將父母自己出資購買的不動產登記在子女名下,實際上并無贈與子女的意思表示。父母掛子女之名購房,用子女的名義登記產權,但實際是父母本身的財產,沒有贈與的真實意思。審判實踐中應區分“贈與”與“掛名”的實際情況,否則離婚時因掛名登記導致父母與子女之間爭奪產權,極有可能損害父母的切身利益。

婚姻法司法解釋(三)第七條把“產權登記”與“確定贈與一方”進行鏈接,使父母出資購房的真實意圖之判斷依據更加客觀合理,即婚后由一方父母出資為子女購買不動產,產權登記在出資人子女名下,等于已經向社會公開了不動產的所有者只是自己的子女,這種情況下視為只對自己子女一方的贈與,有利于均衡保護婚姻雙方及其父母的權益,也便于司法認定及統一裁量尺度。

實際生活中父母出資為子女買房的情況復雜多樣,司法解釋的規定只是提供一個基本裁判規則,不太可能窮盡各種情況。

如果離婚時尚未取得不動產權屬證書又缺乏明確贈與一方的證據,婚后父母為子女購房的出資應視為對夫妻雙方的贈與。

如果一方父母出資,而房屋產權卻登記在另一方名下,按照日常經驗法則,除非當事人能夠提供父母出資當時的書面約定或聲明,證明出資父母明確表示向子女的配偶贈與,一般應認定為向夫妻雙方的贈與;當然,如果婚后一方父母為子女出資購房,產權登記在夫妻雙方名下的,該房屋應當認定為夫妻共同財產。

如果父母只是支付了房屋價款的一部分,其余款項由夫妻雙方共同支付,則出資父母并不能取得房屋的所有權,也就無法決定將房屋贈與自己子女并將房屋登記在自己子女名下。父母部分出資時一般只能決定其出資份額贈與何方,在欠缺出資時而非離婚訴訟時“確定”贈與一方的有關證據情況下,按照婚姻法婚后所得贈與歸夫妻雙方共有的原則,將父母出資部分認定為向夫妻雙方的贈與更加合理合法。

從債務承擔方式的角度考慮,當事人婚后購房辦理按揭貸款時,銀行通常會要求夫妻雙方到場簽字,由夫妻雙方連帶承擔銀行的債務。既然債務由夫妻雙方承擔連帶責任,根據權利義務相一致的原則,該不動產的產權也應由夫妻雙方共同享有。

總之,婚后一方父母部分出資為子女購買不動產,夫妻雙方支付其余款項,產權登記在出資人子女名下的,其不符合婚姻法司法解釋(三)第七條規定的情形。對父母出資部分應按照婚姻法司法解釋(二)第二十二條的規定處理,當事人另有約定的除外;在具體分割訴爭不動產時,可對出資父母的子女一方予以適當多分。

執筆人:本書研究組

注:本文已刊登在《民事審判指導與參考》第54輯

轉自:家事法務

]]>